会社でテプラを使った事がある方もいらっしゃると思います。

あれが家にあったらいろいろと便利だなと思いました。

それで何年も前に同居している親戚の子供たち用に買ってはみたのですが、全くと言っていいほど出番がなかったのです。

子供たちがいれば子供たちの持ち物に、マジックで名前が書きづらいコップなどに貼ると便利ですよね。ですがアキちゃん、ハルちゃんママは新入学のタイミングでお名前シールを購入していたようで、美愛(みあ)がプレゼントしたのが新入学でも何でもないタイミングだったので、テプラはまったく活用されずに三段カラーボックスに置きっぱなしにされていました。

そんな可哀想なテプラでしたが、実は在宅介護には大活躍しています。

「テプラ」を使った認知症介護~こんなことやってます

高齢者の方が「Hey Siri」コマンドを使いこなしていました

テプラを母のために最初に使ったのは、彼女のスマホをiPhoneにした時でした。家にいると「今日は何日だったっけ?」などと質問攻めで疲れるし、私たちが居ない日中はどうしているのだろうと不安に思ったので、iPhoneの「Hey Siri」機能を覚えてもらおうと、スマホケースに「Hey Siri、〇〇して。」と印字して貼っています。

「Hey Siri、〇〇して」というコマンドを使うと、Appleユーザーは音声アシスタントのSiriに、特定の操作を行ってもらえたり、ネット上の情報を出してもらえたりするのですが、母は いつの間にか、私たちでさえ知らないようなコマンドを使いこなしていました。 Apple製品と母の記事はまた後日書きますね。

人間の記憶のメカニズム

人間の脳のしくみからいうと、老若男女問わず、新しい出来事はすべて一旦短期記憶に置かれ、それを繰り返すうちに長期記憶に保管さていきます。

認知症の進行状況にもよりますが、短期記憶を繰り返し刺激することで、一部の情報が長期記憶に定着する可能性があります。(ただし、脳のダメージや記憶処理能力の低下が進んでいる場合、このプロセスがスムーズにいかないこともあります…。)

母の場合には彼女の日頃の様子から、短期記憶に何度も情報を入れ込んでいれば、時間はかかっても今よりは長期記憶に入る可能性が残っていると考えましたので、その仮定で、短期記憶から長期記憶への移行の手助けをする為のひとつの便利な道具として「テプラ」を愛用しています。

団体の場への持ち物に貼って安心・トラブル回避

次にテプラを使ったのは、母が糖尿病の教育入院をしなければいけなくなった時でした。

病室の希望タイプを病院から尋ねられたとき、本人は相部屋を希望していました。ですが入院時の説明で『入院すると稀に「せん妄」の症状が出る方もいらっしゃいます。』と聞いて、『相部屋』で『せん妄』が出たらどうしようと、少し心配になりました。

ご存じない方の為に説明しますと、せん妄とは、急性の意識混濁や認知障害を指し、混乱や注意力低下が一時的に生じる状態です。非医学的には、寝ぼけた時のように一時的に思考が鈍る感覚に近い場合もあります 。

簡単に言えば寝ぼけた状態ですが、医学的にいうと厳密には違うのですが、想像しやすいのでそう考えてください。

ここで何が心配かというと、寝ぼけたような状態で、もし病室内で同じもの(似た物)を持っている人を見かけたら「あの人、わたしの物使ってる!」と考えなくもない訳ですし、同じ病室の人からそう思われる可能性もある訳ですよね。

想定できる物は未然に防いで楽をしようというのがわたしの考えなので、落とし物をしても後で届けてもらいやすい事も考慮して、持ち物にはすべて名前やイニシャルを付けて持参する事にしました。

具体的には、そんな物誰も取らないでしょう!と思われる箱ティッシュにも油性マジックでイニシャルを書き、歯ブラシやコップ、手鏡などの持ち物にはテプラで作った名前やイニシャルをどんどん印字して貼って行きました。

母と一緒に荷造りしていると、母もすっかり支度が楽しくなって来たのか、衣服などにも油性マジックでイニシャルを書き出して、入院の3日も前には荷造りが完成していました。

「また、わたしの食べたでしょ?」を防ぐ方法

こんな時にも大活躍です。

親子の行動パターンは似ているようで、お互い知らず知らずのうちに、同じお店に行って同じ銘柄の物を購入してくることがよくあります。

母子共にコーヒー好きで、粉が切れると詰め替え用の瓶に入れては飲んでいるのですが、よ~く見てみると、家に置いているのは同じような瓶でした。

そんな細かな事はお互い気にもせず、わたしは仕事で外出しているので、週末にコーヒーを飲もうと瓶を見ると「あれ、こんなに飲んだっけ?」と感じるぐらい粉が減るのが早い時がありました。不思議だなと思いながら、ある日の母の動きをよく観察していたら、なんと彼女がわたしの物を間違えて飲み続けていた!という事がありました。

それぐらい「いいじゃない」、お母さんにコーヒーぐらい飲ませてあげなさいよ。といわれるかも知れません。わたしはケチな娘なのでしょうか。

わたしが防ぎたいのは金銭的問題ではなくって、休日の朝、「今日はゆっくり家でコーヒーでも飲もう」と思って、中身が空だった時のビックリ!とガッカリなのです。読者のみなさんにおわかりいただけますでしょうか?

そんな時でも、家にはテプラがある事を思い出し、すぐに母のコーヒーの便に彼女の名前を書いたシールを貼ってもらいました。この時、容器を洗う事もありますし、二人一緒にコーヒーを淹れる可能性も考慮して、蓋とガラス瓶の目立つ所に「テプラ」テープを貼るのがおすすめです。

この『ひと工夫』で、お互いに自分専用のコーヒーを楽しめるようになり、家族の平和も守られています。

「テプラ」テープはご本人に貼ってもらうことが大事です

「テプラ」テープ作成の一連の作業で美愛(みあ)が大事にしている事をお話しますね。

最初に母の好きな色のテープを聞いて、相談しながら作成します。フレームを付ける事もありますが、それよりも文字が見やすい事の方が大事なので、その時はなるべくシンプルなフレームを選びます。

印字したら一応『これでどう?』と見てもらいます。

⇒これ、ちょっとしたコミュニケーションになっているようですし、親の好みを知るキッカケにもなりますよね。

ご存じない方の為に念の為書いておきますと、「テプラ」のカートリッジには、テープの色、太さ、文字の色など様々な組合せの物が発売されています。

購入当初は同居している親戚の子供たちにと思いましたので、実家にはピンクやグリーンのドット地にグレー系の印字が出来るカートリッジもあります。

本人の希望でそういった物を使用した事もあるのですが、文字が見づらい事もあるようなので、なるべく文字をいちばん大きい「特大」にしたりするなど、見やすい工夫をしています。

テープに印字が出来たら、わたしが貼らずに本人に渡して貼ってもらいます。

大切なことなので、もう一度いいます。

テプラの操作はこちらがしますが、印刷から後は必ず本人に作業してもらいます。

テプラシールの台紙とテプラを剥がすときに指先の神経を使いますし、自分で貼る事で行動と意識がリンクします。

先ほどの記憶のメカニズムの所でも触れましたが、その記憶は、サッと取り出せない、あさ~い、あさ~い所に入っているかも知れませんが、脳は絶対にどこかに『その記憶を置いといてくれている』と信じて、本人に作業してもらっています。

体力もあって、元気なうちの母には、時間がかかってもいいので、その作業をやってもらいます。

もともと編み物や手先を動かす事が好きな人であれば、恐らくそれほど面倒くさがらずにやってくれると思います。

母の場合もウキウキしながらテープの台紙を剥がして貼ってくれます。

この作業体験を行うと記憶が定着しやすいようで、キッチンで同じような瓶があっても、自分で意識して「これは誰のコーヒーの瓶だろう?」と確認する習慣がついています。

逆にわたしが貼ってしまった物は、大して記憶してくれません…。

「テプラ」を服薬管理に応用して介護を楽に!

それから服薬管理にもテプラは大活躍しています。

実家では、以前の記事でご紹介したピルケースを6個使用し、そこに一週間分のお薬を入れています。

訪問看護師さんにも来ていただいてますので、いまは突発的な受診で追加のお薬でもない限り、基本的には訪問看護師さんに管理をお任せしているので、服薬管理がとっても楽になりました。

けれど今でも困るのが、突発的な受診です。なんかちょっと最近咳が出るみたいとか、いろいろないつもと違う事があったりして受診すると、看護師さんが来ない日にお薬をつめ詰めしなければいけません。

この、いつもとは違った症状が出て病院へ行った時って、お医者様からは「ちょっとこれで様子みてください」といって、7日分とか、14日分のお薬が処方される事が多いのですが、この時のお薬の管理が患者家族としてはちょっとではなく、結構大変なのです。

例えば土曜日の午前中にお薬をいただいて、毎日朝昼晩3回の服用で、お昼はすぐに飲んじゃった。なんていう場合、最初の一週目はいいですが、翌週の頭ぐらいにはそろそろ、その追加のお薬を飲み終わります。

ところが、ケースを7日分並べておいても、家族はこちらが意図した通りにお薬ケースを出して飲んでくれなくって、二週目の週終わりの方のお薬から飲み始めてしまったりします。

そうすると、二週目の最初のお薬が残っていて、けっきょく「この様子見期間のお薬ぜんぜん飲み終わってなかったね~。なのに調子悪いとかいってて、先生から『お薬飲んでみてどうでしたか?』っていわれても、答えられないんだけど・・・。」という事が本当に良くあります。

これに何度も悩まされたわたしに看護師さんからこんな素敵なアドバイスをいただきました!

「曜日ごとのシールを貼るなどしてみてはどうでしょう?おうちにテプラもあるようですし。」

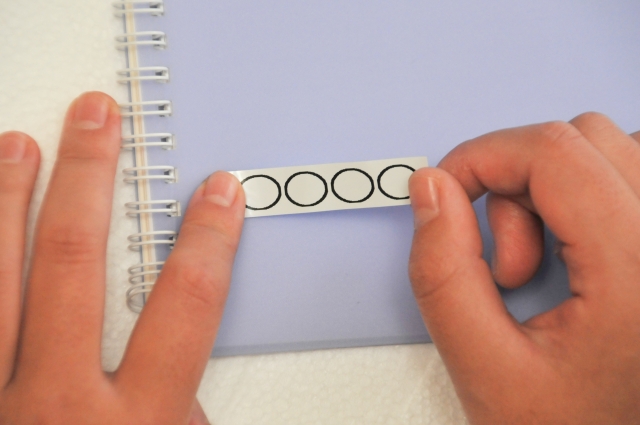

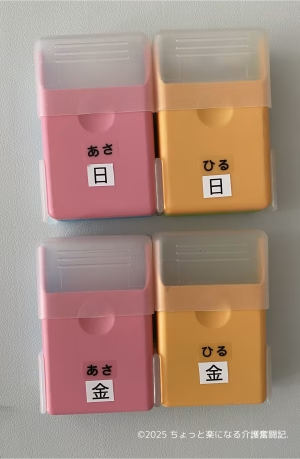

そうなんです。ちょこちょことテプラを貼っているのを看護師さんはご存じで、早速そのアドバイス通りに、月から日までの曜日を1日4枚ずつ印字して貼り付けて行きました。

本人はだいぶ「ちゃんと薬を飲まなくちゃ」という意識は出て来ましたが、自分で認識している曜日と、その日取り出したケースの曜日がずれている事があるので、これは同居のご家族の方がいらっしゃる場合、ケースを曜日順に並べて置く事が大事になってきます。

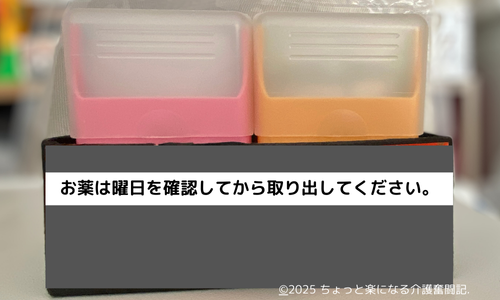

下は実際の様子です。いただき物のお菓子の箱などが実家にあったので、6日分のピルケースを入れてみたら丁度いいサイズでした。服薬の曜日が近い順から奥に並べて、「コンビニやスーパーのように、手前からお取りください」などと冗談をいいながら、お願いしています。

例えば月曜日に服用を開始する場合、看護師さんと一緒に月曜→火、水、木、金、土、日の順にピルケースを箱の中に並べるといった具合です。また、飲み終わった空のケースは、奥に片づける習慣をつけてもらいます。ですから火曜の朝にはこの箱の中には火曜→水、木、金、土、日、月の順に並んでいる事になります。

箱には念の為「お薬は曜日を確認してから取り出してください。」と書いたテプラテープを貼っておきました。

とにかく、テプラがあると便利ですから、お金と時間に余裕のある方は是非購入してみてください!

私たちはキングジム(Kingjim) ラベルライター 「テプラ」PRO SR-GL1 シェルピンク ガーリーテプラ (対応ラベル幅:4-18mm幅)を、乾電池で使用しています。

またテプラテープはキングジム 【純正】 テプラPROテープカートリッジ エコパック5個入 12mm 白ラベル/黒文字 長さ8m SS12K-5Pなどをまとめ買いでストックしています。

では、テプラをどうしても買いたくない。そんなにお金を掛けたくないという場合、どうしたら良いでしょうか?

ラベリングにはテプラと養生テープの組み合わせが最強です!

「お母さん、またわたしの食べちゃった?」「お母さん、またわたしの飲んだ?」

母自身、こんな些細な事で疑いの目を向けられるのが相当嫌な様で、自分で買って来た物は買い物から帰るとすぐに、色つきの養生テープを使って、彼女にだけわかる目印をつけています。

DIY好きな母だからなのでしょうか。何故だか実家には昔から様々な色の養生テープがあるのですが、これは手で好きな量だけ簡単に千切れて貼れるのでハサミ要らずです。

また貼った所、剥がした所もあまり汚れが残らず、油性マジックで日付や名前を書くことも出来るので、ラベリングの材料としてもとっても優秀です。

最近は百円均一でも手軽に購入できるようなので、テプラと組み合わせて使用すると最強の組み合わせとなるでしょう。

ピルケースの曜日シール貼りも、養生テープ110円と、油性マジック110円の計220円あれば楽になるはずです。

この『ひと工夫』で、介護をちょっと楽にして、要介護者さんも、介護する方も笑顔で過ごしましょう!

当サイト「ちょっと楽になる介護奮闘記」は、実話をもとに書いていますが、登場する人物名や団体名、場所に関してはすべて仮名を使用しています。