介護にまつわる世界情勢と日本の状況

祖母がデイサービスに通っていた頃とは違い、出生率が下がり高齢者が増えつづける近年、日本は人口の逆ピラミッド化に進んでいる様子です。

これは世界的な傾向で、大部分の先進国や中国のような人口の多い国でも出生率の減少が起こっています。例えば2024年4月時点の人口統計を見ても、世界人口が多い国として知られている中国は、一人っ子政策を撤廃しましたが、それでも人口減少は収まっていないそうです。

こうなってくると高齢人口が増え続ける国では、その対策が必要不可欠です。日本の介護事情はどうなっているのかと、政府の方針を見ていると、祖母を介護していた十数年前(2010年代前後)は、施設介護や終日型デイサービスが一般的な選択肢でしたが、現在は「住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送ること」を支援する方向へとシフトしています。

その理由は簡単で、高齢者が増える程に医療費や受け入れ先を用意しなければいけませんが、各個人が健康に気を使い、元気に過ごしてさえくれれば、その負担も減るからだと思います。

また男女雇用機会均等法や共働きの概念も定着し、家族だけで介護をする事には限界があると思います。そこで政府も考えたのでしょう。今では、2010年代前後には想像できなかったようなサービスも増えています。

せっかく国が用意してくれている支援サービスです。これを使わない手はないでしょう。ちょっとでもご家族の様子が「あれ、なんか変だな?」と思ったら、早めに介護認定を申請するのが良いと思います。

ひとりでの介護に限界を感じて・・・

リヒトラブさんのピルケースを購入して、週に一度のお薬セットを週末の夜にひとり孤独にしていたわたしでしたが、今度は林先生の診察時に「お薬は、あとどれぐらいありますか?なにと何が必要かな?」と聞かれても、即答できない日々が続いていました。

そこでエクセルでお薬リストを作成し、何をどれぐらい処方依頼するか管理する必要が出てきました。

また、何故か母は林医院の診察時間外や休診日に「息苦しい。胸の真ん中が痛い」などと言い出す事があるので、もう、ひとりでの介護には限界があると悟りました。

ちょうどその頃、学生時代の友人咲子(さきこ)と電話で話す機会があり「最近どう?」と聞いていると、彼女の家も介護がはじまっていて、お医者様や看護師さんが自宅に来て下さる在宅診療サービスを利用していることを話してくれました。

それ以来、介護の困りごとや、愚痴は、咲子に聞いてもらうようになりました。

そうしていくうちに、週一回でいいから、わたしの代わりに看護師さんにお薬セットと処方依頼をしてもらって、体調も診てもらえたら安心なんじゃないかと考えるようになりました。そんな事が実現可能かどうか、まずは問合せて見る事にしました。

介護認定からサービス開始までの実体験

祖母を介護していた頃のサービス手続きは母がしてくれました。

今度はわたしが手続きをする番です。

役所に電話して問い合わせると、最終的に地域包括支援センター(以下、「包括」)を紹介されました。

包括に電話で『訪問看護サービスを利用したい』という事と、『お願いしたい事が実現可能か』の二点を尋ねました。すると、恐らく可能だろうといわれましたが、それには介護認定が必要との事でした。

この介護認定は、申し込んだらその日から利用できるものではなく、審査が必要です。一般的には審査だけで早くても数週間、遅くとも1ケ月程、そこからサービス提供事業者との顔合わせや事務手続きなどに時間がかかりますので、仕事や家事で忙しいので無理とあきらめず、早めに問い合わせると良いでしょう。

仕事や家事で忙しい?手続きが不安?ためらわないで連絡しよう

それでは、具体的にはどこに連絡をしたら良いでしょうか。方法はいくつか考えられますが、介護される方の住民票がある市区町村窓口へ行くと、介護関連のパンフレットを入手できます。それを参考に問い合わせをするか、役所に電話をしてみても良いでしょう。

介護認定には認定調査(聞き取り調査)というものが必要です。

私たちの場合、この「認定調査」には調査を受ける人(母)と、介護をしている人(わたし)の同席が求められました。調査は実家で行われ、聞き取り内容は母の日頃の様子や困りごとなどを中心に、また、母が離席してからは、本人がいるとちょっと話しにくい事をそっと調査員の方に追加でお話したりしました。

調査時間は一般的に30分~1時間程度のようです。それまで誰にも話せなかった事を聞いて欲しくもなりますが、話が盛り上がってしまった場合でも、調査員の方は次のお仕事がありますので、だいたいの時間で帰られます。

関係各所の日程調整もあるようで、申し込んだらすぐ相談員の方が来て下さる訳でもなさそうです。わたしは「仕事も休めないからそのうちに」と思っているうちに、自分の時間がどんどん削られて行きました。

読者のみなさんも「家事や仕事が忙しいから」と後回しにせず、ご家族の様子が「あれ、最近変だな?」と思われた場合には、介護される方が疲弊してしまう前に、 認定調査を申し込まれる事をおすすめします。

仕事をお休みする時間も、職場が片道1時間ほどの方であれば、どこかで半日のお休みか半休をいただければ、それほど業務に支障も出ないのではないでしょうか。

介護サービスには7つの区分があります

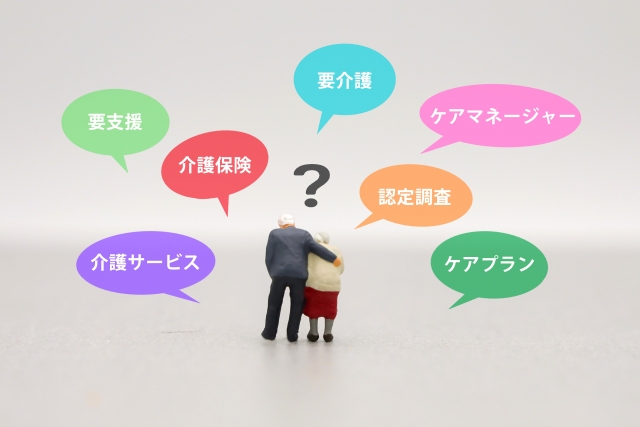

介護サービスを受けるには要支援と要介護の大きくわけて2つがあり、すべてで7つの区分に別けられています。

7つの区分;要支援1・要支援2、要介護1~要介護5

要支援は介護予防サービスが利用でき、要介護であれば介護サービスが利用できる段階です。区分に応じて、適用される保険や自己負担額が異なります。

認定調査員は会話や動作からある程度の判断を行いますが、それだけでは把握しきれない部分もあります。決定は複数の意見をもとに行われ、その中でも重要なのが「かかりつけ医」の意見書(主治医意見書)です。

かかりつけ医があると介護認定も楽に進められる

介護認定の申請において、かかりつけ医との連携は重要な役割を果たします。かかりつけ医は、患者さんの健康状態をよく理解していて、必要に応じて診断書や意見書を作成してくださいます。

私たちの場合は林先生がいつの間にか認知症のお薬を処方して下さっていましたが、家族が直接先生から「認知症」とお聞きした訳ではありませんでした。そんな状況ではありましたが、これはわたし一人で何とかできる段階ではないと悟り、聞き取り調査(認定調査)の依頼を先に行いました。

認定調査の際、調査員の方から林先生の意見書も必要とのお話がありましたが、私たちの場合は、調査員の方から先生に書類のお願いをして下さったような記憶があります。

何れにしても、かかりつけ医の先生とふだんからコミュニケーションを取りやすい状況にしておけば、患者家族から書類作成を依頼をする事も容易になるでしょう。そういった意味でも、かかりつけ医を持つ事は大切だと思います。

介護される人に抵抗なく同席してもらうには

母に認定調査員の方が家に来られること、訪問看護サービスを利用しようと思うと説明するときにどう話そうかと迷いましたが、「お母さんが病院がお休みの日でも安心して過ごせるように、サービスを受けようと思う」と説明しました。

本人は突然の提案に、完全に理解は難しかったようですが、特に反対することもなく 調査やサービス事業所さんとの面談に同席してくれました。

認定調査から介護サービス開始までにあったこと

調査委員の方が帰られた後は、私たちは、後は結果を待つだけとなります。

その間、先方では何が行われているかというと、私たちが仕事や家事を行っている日常の間にも、手続きは進められていて、かかりつけ医からの意見書や実際の聞き取り調査などを元にした市区町村による認定調査会議が開かれます。

地域によっても多少の差はあるかと思いますが、この結果は一般的には申請から1ヶ月以内に書面で通知されます。

母の場合には、通知が届く前にとても親切に電話で「通知書をお届けします」とのご連絡をいただき、進捗状況がわかり安心したのを覚えています。しかしこれも自治体や地域によって差があると思います。また、電話では正式な内容には言及がありませんでした。

包括の職員さんには認定前後からご連絡をいただき、何度か御顔合わせしていたと思います。

順番の前後は記憶が定かではありませんが、そこから先はすぐに包括さんご紹介のケアマネージャーさんと看護師さんが決まり、母との相性も特別問題なさそうでしたので、私たちはそのまま「訪問看護サービス」を利用する手続きをし、わたしの負担が軽減されました。

当サイト「ちょっと楽になる介護奮闘記」は、実話をもとに書いていますが、登場する人物名や団体名、場所に関してはすべて仮名を使用しています。